© Автор: Солдатенков Илья Витальевич, врач-терапевт, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

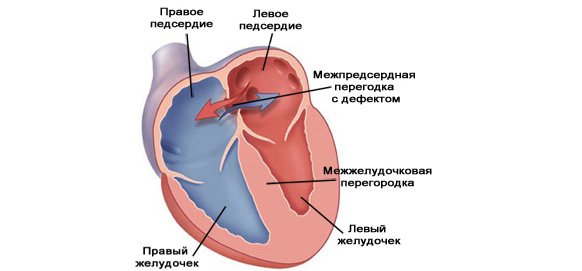

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – врожденный порок сердца, обусловленный наличием отверстия в перегородке, разделяющей предсердные камеры. Через это отверстие кровь сбрасывается слева направо под относительно небольшим градиентом давления. Больные дети плохо переносят физические нагрузки, у них нарушается сердечный ритм. Проявляется заболевание одышкой, слабостью, тахикардией, наличием «сердечного горба» и отставанием больных детей в физическом развитии от здоровых. Лечение ДМПП — хирургическое, заключающееся в проведении радикальных или паллиативных операций.

Малые ДМПП часто протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно во время проведения УЗИ сердца. Они зарастают самостоятельно и не вызывают развития тяжелых осложнений. Средние и большие дефекты способствуют смешиванию двух типов крови и появлению основных симптомов у детей – цианоза, одышки, боли в сердце. В таких случаях лечение только хирургическое.

ДМПП подразделяются на:

- Первичные и вторичные,

- Комбинированные,

- Одиночные и множественные,

- Полное отсутствие перегородки.

По локализации ДМПП делятся на: центральный, верхний, нижний, задний, передний. Выделяют перимембранозный, мышечный, отточный, приточный типы ДМПП.

В зависимости от размеров отверстия ДМПП бывают:

- Большими — раннее выявление, выраженная симптоматика;

- Средними — обнаруживают у подростков и взрослых;

- Малыми — бессимптомное течение.

ДМПП может протекать изолировано или сочетаться с другими ВПС: ДМЖП, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком.

Диагностика

Патологию межпредсерной перегородки устанавливают на основании результатов обследования, инструментальных и лабораторных данных. При осмотре визуально отмечается наличие «сердечного горба» и отставание массы и роста ребенка (гипотрофия) от нормальных значений.

Основной аускультативный признак – расщепленный 2 тон и акцент над легочной артерией. Дополнительно возникает систолический шум умеренной степени выраженности и ослабленное дыхание.

На ЭКГ присутствуют признаки, которые возникают при гипертрофии правого желудочка. Любой тип порока межпредсердной перегородки характеризуется удлиненным интервалом PQ. Такая особенность относится блокаде AV в 1 степень выраженности.

Проведение ребенку Эхо-КГ дает возможность быстро разобраться с проблемой на основании полученных данных. При обследовании удается обнаружить точное место расположения дефекта. Дополнительно диагностика помогает выявить и косвенные признаки, подтверждающие порок:

- увеличение сердца в размерах;

- перегрузка правого желудочка;

- нефизиологическое движение межжелудочковой перегородки;

- увеличение левого желудочка.

При невозможности подтвердить диагноз неинвазивными способами, пациенту проводят катетеризацию полости сердца. Данный метод используется в последнюю очередь. Если у ребенка есть противопоказание к процедуре, то его направляют к специалисту, который решает вопрос о возможности допуска к исследованию.

Катетеризация дает полную картину внутреннего строения сердца. Специальным зондом в процессе манипуляции измеряется давление камерах, сосудах. Чтобы получить изображение хорошего качества, вводится контрастное вещество.

Ангиография помогает установить наличие перемещения крови в правое предсердие через дефект в перегородке, разделяющей камеры. Чтобы облегчить задачу специалист использует контрастное вещество. Если оно попадание в легочную ткань, то это доказывает наличие сообщения между предсердиями.

При первичном обследовании можно увидеть характерное для этого дефекта выпячивание в области сердца. При выслушивании определяется расщепление II тона и его удлинение. Помимо этого проводится следующая диагностика:

- ЭКГ – определяется отклонение электрической оси сердца вправо и изменение конфигурации зубцов;

- фонокардиография – выслушиваются шумовые дефекты работы сердца;

- коронарография – с ее помощью можно увидеть переход контрастного вещества из левого в правое предсердие;

- УЗИ сердца – позволяет определить не только наличие дефекта, но и его размеры и месторасположение.

На основании всех полученных данных врач делает выводы о стадии и степени выраженности процесса, после чего определяется терапевтическая тактика.

Смотрите видео о том, как проходит диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в МЦ Хадасса

Что делать если врачи поставили диагноз “дефект межпредсердной перегородки” вашему новорожденному ребёнку? Закроется ли дефект сам или нужно его устранять? Известно, что для того, чтобы закрытие дефекта прошло максимально успешно, нужно провести его в раннем детском возрасте — иначе существует риск формирования необратимых изменений в легких, сердце, печени. А с последствиями неправильного или некомпетентного лечения ребёнку предстоит прожить всю жизнь.

Именно поэтому родители должны получить как можно больше информации о ДМПП у детей, узнать о методах диагностики и лечения дефекта межпредсердной перегородки для того, чтобы принять оптимальное решение. Проф. Эльдад Эрез, ведущий специалист отделения детской кардиохирургии МЦ Хадасса с богатым опытом в хирургическом лечении дефекта межпредсердной перегородки у детей, подготовил материал, рассказывающий о том:

- Что скрывается за диагнозом дефект межпредсердной перегородки у новорождённого и ДМПП у детей

- Какие бывают типы этого заболевания

- Какие методики диагностики и лечения ДМПП лучше всего подходят для детей

- Как лечат дефект межпредсердной перегородки в МЦ «Хадасса» (Израиль)

Прослушивание: при прослушивании сердца врачу бывает хорошо слышен характерный систолический шум, позволяющий диагностировать дефект межпредсердной перегородки. Шум при этом не громкий и не грубый, как при некоторых других дефектах.

- Эхокардиография — основной инструмент диагностики. Она позволяет визуализироватьДМПП, определить его местоположение, а также определить, в каком направлении шунтируется кровь через отверстие (то есть, направление сброса).

- Электрокардиограмма позволяет определить, имеет ли место вызванная дефектом межпредсердной перегородки перегрузка

- Рентгенограмма показывает, произошли ли патологические изменения в легких вследствие повышенного давления в них.

- ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография);

- рентген грудной клетки, когда видно характерное расширение отделов сердца;

- пульсоксиметрия устанавливает насколько кровь насыщена кислородом;

- введение в сердце специального катетера с контрастом, при помощи которого устанавливается состояние тканей и структур сердца;

- МРТ – послойный снимок сердца, является наиболее достоверным методом исследования.

Прежде чем направить больного на функциональную диагностику, врач назначает проведение биохимического и общего анализа крови.

Заподозрить у новорожденных наличие ВПС педиатр может с помощью прослушивания сердца стетоскопом. Если есть посторонние шумы, грудничка направляют на дополнительное обследование. К основным инструментальным методам диагностики ДМПП у детей относятся:

- Рентгенография органов грудной клетки. На полученных снимках можно увидеть изменения размеров сердца и его частей, определить наличие застоя в венах.

- Электрокардиография. Указывает на перегруженность правого желудочка и предсердия.

- Эхокардиография. С помощью УЗИ сердца определяется локализация и размеры отверстия в перегородке, проводится исследование морфологических и функциональных изменений сердца.

- Катетеризация сердца. Позволяет изучить сердце изнутри — измерить давление в камерах, кровотоке и крупных артериях, сравнить обогащенность кислородом крови в правом и левом предсердии.

- Ангиокардиография — метод ренгенологического обследования камер сердца, вен и артерий. Основан на введении специального контрастного препарата в кровоток.

Дефект межжелудочковой перегородки, сокращенно ДМЖП представляет собой сердечный порок врожденного характера, очень часто проявляющийся у новорожденных. Это патология, что локализуется в перегородке между сердечными желудочками. По статистики на данную патологию припадает практически 40% всех случаев сердечных пороков.

ДМЖП у новорожденного

К основным методам диагностики ДМЖП относятся:

- Электрокардиограмма. В ходе исследования определяется степень перегрузки желудочков, а также наличие и выраженность легочной гипертензии. Кроме того, у больных старшего возраста могут определяться признаки аритмии и нарушения проводимости сердца.

- Фонокардиография. С помощью ФКГ можно зафиксировать высокочастотный систолический шум в 3-4-м межреберье слева от грудины.

- Эхокардиография. ЭхоКГ позволяет выявить отверстие в межжелудочковой перегородке или заподозрить его наличие, исходя из нарушений кровообращения в сосудах.

- Ультразвуковое исследование. УЗИ оценивает работу миокарда, его структуру, состояние и проходимость, а также два очень важных показателя – давление в легочное артерии и величину сброса крови.

- Рентгенография. На рентгене органов грудной клетки можно увидеть усиление легочного рисунка и пульсации корней легких, значительное увеличение сердца в размерах.

- Зондирование правых полостей сердца. Исследование дает возможность выявить повышенное давление в легочной артерии и желудочке, а также повышенную оксигенацию венозной крови.

- Пульсоксиметрия. Метод определяет степень насыщенности крови кислородом – низкие показатели являются признаком серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

- Катетеризация сердечной мышцы. С ее помощью врач оценивает состояние структур сердца и определяет давление в его камерах.

Дифференциальная диагностика проводится с дефектом аортолегочной перегородки, стенозом

легочной артерии и аорты

, недостаточностью

митрального клапана

, тромбоэмболией и другими пороками и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Физикальное обследование

Во время осмотра младенцев можно отметить дефицит массы тела, вялость. Иногда выявляется гипоплазия (недоразвитие) пальцев. При этом не наблюдается выбухания шейных вен и их пульсации. Пульс на запястьях нормальный, без особенностей.

Осмотр грудной клетки позволяет выявить выпирающее правое предсердие. В некоторых случаях во 2-м межреберье слева отмечается усиленная пульсация стенки легочной артерии.

Перкуссия (постукивание) подтверждает факт расширения сердечных границ за счет правых отделов. При этом левая часть увеличена за счет смещения правым желудочком соседнего.

Аускультативно (при прослушивании стетофонендоскопом) определяются следующие изменения:

- усиление первого тона. Прослушиваются звуки, образуемые трехстворчатым клапаном сердца;

- раздвоение второго тона;

- во втором межреберье слева от грудинной кости определяется щелчок изгнания и систолический шум, который часто путают с нормальным;

- мезодиастолический шум во втором и третьем межреберьях возникает при значительных дефектах. Связано появление аускультативной картины с недостаточностью клапанного аппарата легочной артерии.

Если был заподозрен дефект межпредсердной перегородки, доктор направляет пациента на дальнейшее обследование.

Последующее наблюдение

Если у вас есть вопросы по поводу операции, вы можете задать их с помощью формы связи внизу страницы или по ссылке

При своевременном лечении большинство юных пациентов не испытывают влияния серьезных симптомов дефекта или его осложнений, и имеют прекрасный прогноз на здоровое будущее.

Послеоперационное наблюдение и периодические осмотры у специалиста — это не менее важный этап лечения, чем сама операция! Вы можете показать ребенка опытному детскому кардиохирургу там, где живете. Кроме того, если ребёнок был прооперирован в МЦ «Хадасса» в нашем центре, вы всегда можете связаться с нашими врачами по телефону или интернету и задать вопрос, который вас беспокоит.

Врожденный порок сердца – для родителей эта фраза звучит как приговор, но так ли страшен данный дефект? Безусловно, это очень опасно для малыша, особенно, если отверстие в перегородке больше 2-х мм. Однако отчаиваться не стоит. Сейчас мы рассмотрим, что это за патология, почему возникает, как лечить и есть ли надежда на благоприятный прогноз.

Плохая экология, несбалансированное питание, низкий уровень жизни населения – все это приводит к различным детским патологиям. Сегодня речь пойдет о пороке сердца. Из нашей статьи вы узнаете, что это за заболевание и стоит ли бить тревогу, если врачи обнаружили его у новорожденного или взрослого ребенка.

Как лечить?

Если дефект выражен незначительно, специалисты просто контролируют состояние ребенка в течение его первых лет жизни. Подобного мнения придерживается известный педиатр Комаровский. Он рекомендует родителям не паниковать раньше времени, так как в подавляющем большинстве случаев просвет в межпредседной перегородке с возрастом полностью закрывается.

Хирургическая операция может потребоваться только в тех случаях, когда заболевание прогрессирует и негативно отражается на здоровье ребенка. В остальных случаях применяется медикаментозное лечение, которое помогает снизить риск развития осложнений и снять симптомы болезни.

Консервативная помощь (лекарственные средства)

Если в течение первых лет жизни окно в перегородке самостоятельно не закрылось, тогда для устранения дефекта проводится операция. С помощью лекарственных препаратов проблему решить нельзя. Никакие лекарства не могут повлиять на зарастание отверстия.

В некоторых случаях врачи все же используют консервативное лечение ДМПП у малышей. Специальные препараты улучшают работу сердечно-сосудистой системы и обеспечивают нормальное кровоснабжение всех жизненно важных органов. Для лечения детей с ДМПП применяются следующие медикаменты:

- сердечные гликозиды (Строфантин, Дигоксин и пр.);

- диуретики (Спиронолактон, Индапамид и пр.);

- ингибиторы АПФ;

- витаминно-минеральные комплексы, обогащенные витаминами группы А, С, Е, селеном и цинком;

- антикоагулянты (Варфарин, Фенилин, Гепарин);

- кардиопротекторы (Милдронат, Рибоксин, Панангин и многие другие).

Хирургическое вмешательство

Перед началом операции ребенку вводят общий наркоз и понижают температуру тела. В условиях гипотермии организму требуется меньше кислорода. Затем пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения и вскрывают грудную клетку.

Хирург делает разрез на сердце, после чего устраняет имеющийся дефект. Если диаметр отверстия не более 3 см, окно ушивается. При больших дефектах проводится имплантация ткани (синтетический материал или участок перикарда). На последнем этапе операции накладываются швы и повязка. Пациент переводится в реанимационное отделение на сутки. Лечение в общей палате обычно занимает не больше 10 дней.

На сегодняшний день существует малоинвазивная методика устранения дефекта межпредсердной перегородки. При катетеризации сердца врач вводит зонд в вену в области бедра. Затем с помощью введенного катетера в месте поражения перегородки специалист устанавливает особую заплатку-сетку для того, чтобы закрыть отверстие.

Причины

Специалисты считают, что главную роль в образовании дефекта межпредсердной перегородки играют различные нарушения внутриутробного развития плода. ДМПП появляется из-за недоразвитости межпредсердной перегородки и дефектов эндокардиальных валиков. Чаще всего пороки сердца у плода формируются во время беременности под воздействием тератогенных факторов:

- краснуха, ветрянка, герпес, сифилис, грипп и пр. в первом триместре беременности;

- сахарный диабет и другие заболевания эндокринной системы;

- прием лекарственных препаратов, которые токсически воздействуют на плод;

- рентгеновское и ионизирующее излучение;

- выраженный токсикоз на ранних сроках беременности;

- вредные условия труда;

- употребление спиртных напитков, прием наркотиков, табакокурение;

- проживание в экологически загрязненных местах.

Множественные пороки сердца возникают из-за хромосомных мутаций в процессе зачатия. Зачастую ВПС сочетается с атриовентрикулярной блокадой, синдромами Холта-Орама, Гольденхара, Вильямса и другими наследственными заболеваниями.

Обычно дефект межжелудочковой перегородки у плода развивается на ранних этапах беременности, примерно с 3-й по 10-ю неделю. Основной причиной этого считается совокупность внешних и внутренних негативных факторов, включая:

- генетическую предрасположенность;

- вирусные инфекции, перенесенные в период вынашивания ребенка (краснуха, корь, грипп);

- злоупотребление алкоголем и курение;

- прием антибиотиков, оказывающих тератогенное действие (психотропные препараты, антибиотики и т.д.);

- воздействие токсинов, тяжелых металлов и радиации;

- сильные стрессы.

Точно установить причины происхождения врожденных пороков невозможно. Поэтому врачи говорят о факторах, которые повышают риск их развития. К одним из главных относится генетическая предрасположенность. Вероятность развития аномалии многократно возрастает, если у ближайших родственников наблюдались ВПС.

- вирусные заболевания (в частности, краснуху), перенесенные во время беременности;

- алкоголь во время беременности;

- прием во время вынашивания ребенка нестероидных противовоспалительных препаратов и некоторых других медикаментов.

Также причиной может служить сахарный диабет и фенилкетонурия у матери.

Патология формирования межпредсердной перегородки в период внутриутробного развития может произойти по нескольким причинам:

- наследственная предрасположенность;

- нездоровый образ жизни матери ребенка во время беременности;

- лечение матери на ранних этапах беременности антибиотиками, гормональными, противотуберкулезными и психотропными препаратами;

- перенесенные в I триместре инфекционные заболевания (корь, краснуха, грипп);

- воздействие на женщину в период беременности ионизующего излучения и других вредных факторов.

Профилактика

Профилактика ДМПП включает тщательное планирование беременности, проведение пренатальной диагностики, исключение воздействия неблагоприятных факторов. Для предупреждения развития патологии у ребенка беременной женщине необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Сбалансировано и полноценно питаться,

- Соблюдать режим труда и отдыха,

- Регулярно посещать женскую консультацию,

- Исключить вредные привычки,

- Избегать контактов с негативными факторами внешней среды, оказывающими токсическое и радиоактивное воздействие на организм,

- Не принимать лекарства без назначения врача,

- Своевременно проходить иммунизацию против краснухи,

- Избегать контактов с больными людьми,

- Во время эпидемий не посещать места массового скопления людей,

- Пройти медико-генетическом консультировании на стадии подготовки к беременности.

За ребенком с врожденным пороком и перенесшим его лечение нужен тщательный особый уход.

Классификация

Дефект межжелудочковой перегородки у новорожденных и детей постарше может диагностироваться как самостоятельная проблема (изолированный порок), так и как составная часть других сердечно-сосудистых заболеваний, например, пентады Кантрелла (кликните сюда, чтобы почитать о ней).

Размер дефекта оценивается исходя из его величины по отношению к диаметру аортального отверстия:

- дефект размером до 1 см классифицируется как малый (болезнь Толочинова-Роже);

- крупными считаются дефекты от 1 см или те, которые по своим размерам превышают половину устья аорты.

Наконец, по локализации отверстия в перегородке ДМЖП делится на три типа:

- Мышечный дефект межжелудочковой перегородки у новорожденного. Отверстие располагается в мышечной части, в отдалении от проводящей системы сердца и клапанов, и при небольших размерах может закрываться самостоятельно.

- Мембранозный. Дефект локализируется в верхнем сегменте перегородки ниже аортального клапана. Обычно он имеет небольшой диаметр и купируется самостоятельно по мере роста ребенка.

- Надгребневый. Считается самым сложным видом порока, так как отверстие в этом случае находится на границе выводящих сосудов левого и правого желудочка, и самопроизвольно закрывается очень редко.

Что может насторожить врача и родителей?

- Шум в сердце. Его выявляет доктор при прослушивании сердца малыша. Проведение эхокардиографии в этом случае обязательно. Шумы бывают органическими, которые связаны с пороком сердца, и неорганическими, или функциональными. Функциональные шумы у детей — это норма. Как правило, они связаны с ростом камер и сосудов сердца, а также с наличием дополнительной хорды или трабекулы в полости левого желудочка (камеры сердца). Хорда или трабекула — это тяж, который тянется от одной стенки желудочка к другой, вокруг него создается турбулентный поток крови, следствием чего является выслушивание характерного шума. В данном случае можно сказать: «Много шума из ничего», так как эта особенность не является врожденным пороком сердца и не приводит к заболеваниям сердца.

- Плохая прибавка массы тела. Если в первые месяцы жизни малыш прибавляет менее чем 400 г, это повод, чтобы обратиться к детскому кардиологу для проведения тщательного обследования, так как многие пороки сердца проявляют себя именно задержкой физического развития ребенка.

- Одышка (нарушение частоты и глубины дыхания) и повышенная утомляемость. Увидеть умеренную одышку — это прерогатива врача, так как для этого необходим достаточный опыт. Мама может заметить утомляемость малыша во время сосания, кроха ест помалу и часто, ему необходима передышка, чтобы собраться с силами.

- Тахикардия (учащенное сердцебиение).

- Цианоз (синюшность кожных покровов). Характерен для сложных, так называемых «синих» пороков сердца. В большинстве случаев связан с тем, что в артериальную кровь, богатую кислородом (ярко-красную), которая бежит по сосудам к коже и другим органам, примешивается вследствие порока венозная кровь, бедная кислородом (темная, ближе к фиолетовому цвету), которая должна попадать в легкие для обогащения кислородом. Цианоз может быть выражен незначительно, тогда его сложно заметить даже врачу, а может быть интенсивным. При умеренном цианозе губы приобретают фиолетовый оттенок, синей становится кожа под ноготками ребенка, синеют пяточки.

Хочется добавить, что при наличии порока сердца может не быть ни одного из этих признаков или они будут выражены очень незначительно в первые месяцы жизни ребенка, поэтому желательно выполнение эхокардиографии всем детям. Рассказать обо всех врожденных пороках сердца в одной статье невозможно, их около 100. Остановимся на наиболее часто встречающихся. К ним относятся открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки.

Это сосуд, соединяющий аорту (большой сосуд, отходящий от сердца и несущий артериальную кровь) и легочную артерию (сосуд, отходящий от правого желудочка и несущий венозную кровь в легкие).

В норме открытый артериальный проток существует во внутриутробном периоде и должен закрываться в течение первых двух недель жизни. Если этого не происходит, говорят о наличии порока сердца. Наличие или отсутствие внешних проявлений (одышки, тахикардии и т.д.) зависит от размеров дефекта и его формы. Внешних проявлений, заметных для мамы, может не быть и у годовалого малыша даже с большими протоками (6-7 мм).

Открытый артериальный проток имеет звуковую симптоматику, и врач, как правило, без труда выслушивает шум в сердце. Степень его интенсивности зависит от диаметра протока (чем больше проток, тем громче шум), а также от возраста ребенка. В первые дни жизни даже большие протоки плохо слышно, так как в этот период давление в легочной артерии в норме у детей высокое и, следовательно, нет большого сброса крови из аорты в легочную артерию (который и определяет шум), так как разница давлений крови между сосудами небольшая. В дальнейшем давление в легочной артерии снижается и становится в 4-5 раз меньше, чем в аорте, сброс крови увеличивается, усиливается и шум. Следовательно, врачи в роддоме могут и не услышать шум, он появится позже.

Итак, в результате функционирования открытого артериального протока в сосуды легких крови попадает больше, чем в норме, от повышенной нагрузки со временем их стенки необратимо изменяются, становятся менее податливыми, более плотными, суживается их просвет, что приводит к формированию легочной гипертензии (состояние, при котором повышается давление в сосудах легких). В начальных стадиях этого заболевания, когда изменения в сосудах легких еще обратимы, можно помочь больному, выполнив операцию. Люди с последними стадиями легочной гипертензии имеют небольшую продолжительность жизни и плохое ее качество (одышка, повышенная утомляемость, резкое ограничение физической активности, частые воспалительные бронхо-легочные заболевания, обмороки и т.д.). Легочная гипертензия формируется только при больших протоках (больше 4 мм), а необратимые ее стадии — обычно к подростковому возрасту. При маленьком размере протока легочная гипертензия не формируется, но есть риск возникновения бактериального эндокардита — в основном из-за того, что струя крови под большим давлением «бьет» в стенку легочной артерии, которая со временем под этим воздействием изменяется и подвержена воспалению в большей степени, чем здоровые ткани. Бактериальный эндокардит — это особый вид заражения крови, при котором поражается эндокард (внутренний слой сердца и сосудов) и клапаны. Профилактика этого заболевания заключается в борьбе с хроническими очагами инфекции, к которым относятся: кариозные зубы, хронический тонзиллит (воспаление миндалин), хронический аденоидит (воспаление носоглоточной миндалины), воспалительные заболевания почек, фурункулез и т.д. Даже при таких вмешательствах, как, например, удаление зуба, необходимо «прикрытие» антибиотиками (эти препараты назначает врач).

На первом году жизни возможно уменьшение крупных и самопроизвольное закрытие небольших протоков. Если дело доходит до операции, родители оказываются перед выбором. Оперативное вмешательство может быть двух видов. В одном случае проток перевязывают, вскрывая грудную клетку с использованием искусственной вентиляции легких (то есть за ребенка «дышит» аппарат). Во втором случае проток закрывают эндоваскулярно. Что это значит? Через бедренный сосуд к открытому артериальному протоку вводят проводник, на конце которого находится закрывающее устройство, его и фиксируют в протоке. При маленьких протоках (до 3 мм) обычно используют спирали, при больших — окклюдеры (они напоминают по форме гриб или катушку, в зависимости от модификации). Проводится такая операция, как правило, без искусственной вентиляции, дети на 2-3 день после нее выписываются домой, даже шва не остается. А в первом случае обычно выписка производится на 6-8-й день и остается шов на заднебоковой поверхности спины. При всех видимых преимуществах у эндоваскулярного вмешательства тоже есть минусы: оно обычно не проводится детям с очень большими протоками (более 7 мм), эта операция для родителей платная, так как, в отличие от первой, Министерство здравоохранения ее не оплачивает, более того, как и после любого вмешательства могут быть осложнения, в первую очередь, связанные с тем, что через маленькие детские сосуды нужно провести довольно большое в диаметре устройство. Наиболее частые из них — тромбозы (образования сгустка крови) в бедренной артерии.

Осложнения

При небольшом размере отверстия и нормальном состоянии ребенка ДМЖП не представляет особой опасности для здоровья ребенка, и требует только регулярного наблюдения у специалиста.

Большие дефекты – совсем другое дело. Они являются причиной сердечной недостаточности, которая может развиться сразу же после появления младенца на свет.

Такие дети подвержены простудным заболеваниям со склонностью к пневмонии, могут отставать в развитии, испытывать трудности с сосательным рефлексом, страдать от одышки даже после небольшой физической нагрузки. Со временем трудности с дыханием возникают и в состоянии покоя, из-за чего нарушается работа легких, печени и других органов.

Если пациент с дефектом межпредсердной перегородки вовремя не получает медицинскую помощь, то возможно развитие таких тяжелых осложнений, как острая или хроническая сердечная недостаточность и септический эндокардит.

Любая операция может привести к определенным осложнениям. Иногда у пациентов повышается температура тела выше 38 градусов, появляются выделения из раны, меняется ритм биения сердца, возникает одышка с тахикардией и сердечной недостаточностью. У ребенка могут посинеть губы и кожа. В этом случае нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Подобные состояния наблюдаются достаточно редко, обычно дети после операции быстро идут на поправку.

Внутриутробное развитие предсердий

Но полного разобщения предсердий не происходит за счет появления нового отверстия – вторичного межпредсердного. Кровоток из одной полости в другую является жизненно необходимым условием для нормального функционирования плода. Чтобы устранить отверстие происходит рост вторичной перегородки, которая имеет форму полумесяца. Из-за такой анатомии возникает так называемое овальное окно.

Лечение детей с дефектом межпредсердной перегородки в Израиле: организационные вопросы

Детям, проходящим лечение в МЦ «Хадасса», и в том числе детям с ДМПП выделен отдельный корпус — детская клиника «Хадасса», оформленный особым образом и оборудованный специально под детские нужды. Родители сопровождают детей во время всех процедур, проводящихся наиболее безболезненными методами. В тех случаях, когда требуется операция, родители могут находиться в операционной и в момент введения наркоза, и сразу перед окончанием его действия.

Так, чтобы у детей сложилось впечатление, будто родители были с ними всё время. Многопрофильная команда, в которую входят не только врачи, но и педагоги, психологи и даже специальные больничные клоуны, постоянно наблюдает за состоянием и настроением ребёнка и старается сделать все, чтобы ребёнку было нестрашно и, по возможности, не больно пока он проходит лечение.

Специалисты международной службы МЦ «Хадасса» помогут организовать диагностику и лечение ребёнка с ДМПП у лучших детских кардиохирургов нашего центра в минимальные сроки. Для того, чтобы узнать дополнительную информацию о лечении ВПС ДМПП в нашем Центре детской кардиологии и кардиохирургии, а также получить предварительный медицинский план и смету на лечение в Израиле, вы можете:

- написать нам на

- оставить заявку отделу международной службы клиники, заполнив форму для связи:

- позвонить на телефон горячей линии 972 2 560-97-99

Дефект межпредсердной перегородки у новорожденных детей – крайне редкое заболевание, которое относят к врожденным порокам развития сердца (ВПС).

Оно влечет за собой огромное количество последствий.

Как распознать проблему вовремя и как с ней справиться? Расскажем в этой статье.

Основным диагностическим критерием аневризмы межпредсердной перегородки является размер выпячивания, превышающий 10 мм. Диагноз может устанавливаться при размерах образования и менее 10 мм на основании выявленного нарушения гемодинамики (ток крови), а также комбинации с другими пороками сердца (пролапс или прогиб клапанов). Прогноз заболевания благоприятный.

Схематичное изображение

При небольших размерах выпячивания специальные терапевтические мероприятия не проводятся, так как нет нарушений гемодинамики. На фоне выполнения профилактических рекомендаций в отношении предотвращения развития сердечно-сосудистой патологии – ограничений в продолжительности жизни у пациентов с патологией нет.

Спонтанный (самопроизвольный) разрыв выпячивания регистрируется в 10% случаев у взрослых людей, обычно после перенесенного миокардита или других заболеваний сердца, спровоцировавших снижение прочности тканей перегородок.

Врожденный порок сердца (ВПС) в виде аневризмы МПП встречается редко (менее 1% случаев у новорожденных детей). Он регистрируется одинаково часто у мальчиков и девочек. Отдельно выделяется приобретенная патология, которая диагностируется у взрослых людей после перенесенной патологии сердца (инфаркт миокарда, миокардит, кардиомиопатия).

Врожденный и вторичный дефект межпредсердной перегородки у детей: лечение и симптомы

Симптоматика ДМПП зависит от величины патологического отверстия и может развиваться почти сразу после рождения или не давать о себе знать до глубокой старости.

В норме сердечные желудочки разделены мышечной преградой уже к моменту рождения младенца.

Она не только составляет треть их общей площади, но и принимает активное участие в каждом сокращении и расслаблении сердца. Органы плода получают лишь смешанную кровь.

Оба желудочка новорожденного «заняты работой» примерно одинаково, этим объясняется отсутствие разницы в толщине их мышечных стенок.

Последние несколько лет участилось рождение детей с врожденным пороком сердца разной степени тяжести.

Одна из часто встречающихся патологий – ДМПП, дефект межпредсердной перегородки, характеризующийся наличием на перегородке между правым и левым предсердием одного или нескольких отверстий.

В связи с этим качество жизни крохи может сильно снизиться. Чем быстрее отклонение обнаружат, тем благополучнее его исход.

Анатомические варианты ДМПП

Дефект межпредсердной перегородки у новорожденных характеризуется цианотичностью носогубного треугольника, появляющегося при малейшем напряжении (натуживании при акте дефекации, плаче). Чаще всего в младшем детском возрасте срабатывают компенсаторные способности организма, из-за чего другие симптомы патологии отсутствуют.

По мере роста ребенка наступает стадия субкомпенсации. Дефект межпредсердной перегородки у детей выражается в быстрой утомляемости, снижении иммунитета, и, как следствие – в частых простудных заболеваниях.

Стадия декомпенсации обычно наступает ближе к 20 годам. Дефект межпредсердной перегородки у взрослых характеризуется частыми приступами сердцебиения, аритмией, сердечным кашлем, появляющимся на фоне повышенной физической нагрузки, одышкой. Внешне отмечается бледность кожи и ее синюшность.

В каждом конкретном случае симптомы протекания заболевания, иногда с гемодинамическими нарушениями, очень отличаются. Выраженность симптомов напрямую зависит от величины и расположения дефекта, продолжительности болезни и наличия вторичных осложнений.

У новорожденных может наблюдаться транзиторный цианоз. Синюшность кожи и слизистых проявляется во время плача и беспокойства. Как правило, специалисты связывают это состояние ребенка с перинатальной энцефалопатией.

Если у пациента дефект межпредсердной перегородки выражается в практически полном отсутствии или рудиментарном развитии перегородки, первые симптомы болезни начинают проявляться уже в возрасте 3-4 месяца. Характерные симптомы:

- бледная кожа;

- тахикардия;

- слабый прирост веса, умеренная задержка в росте и физическом развитии.

Из-за гиперволемии малого круга кровообращения болезнь протекает с длительным влажным кашлем, одышкой и характерными хрипами. Дети до 10 лет страдают от головокружений, они быстро устают во время физических нагрузок и часто теряют сознание.

Если дефект межпредсердной перегородки не превышает 10-15 мм, то, как правило, заболевание протекает без каких-либо клинических признаков порока сердца. С возрастом проблема усугубляется, к 20 годам у больных развивается легочная гипертензия, возникает сердечная недостаточность. У взрослых пациентов наблюдается цианоз, аритмия, иногда отхаркивание кровью.

Большие дефекты межжелудочковой перегородки проявляются уже в первые дни жизни, и характеризуются следующими симптомами:

- посинение кожных покровов (преимущественно конечностей и лица), усиливающееся во время плача;

- нарушения аппетита и проблемы при кормлении;

- замедленный темп развития, нарушение прибавок веса и роста;

- постоянная сонливость и быстрая утомляемость;

- отеки, локализующиеся в области конечностей и живота;

- нарушения сердечного ритма и одышка.

Малые дефекты часто не имеют ярко выраженных проявлений и определяются при прослушивании (в груди пациента слышен грубый систолический шум) или других исследованиях. В некоторых случаях у детей наблюдается так называемый сердечный горб, то есть выпячивание груди в области сердца.

Если заболевание не было диагностировано в младенческом возрасте, то с развитием сердечной недостаточности у ребенка в 3-4 года появляются жалобы на сильное сердцебиение и боли в груди, развивается склонность к носовым кровотечениям и потерям сознания.

Пациенты часто страдают от застойных явлений в легких, одышки и кашля, сильно устают даже после небольших физических нагрузок.

Дефект межпредсердной перегородки у детей — это группа врожденных пороков сердца, для которых характерно наличие аномального сообщения между двумя предсердными камерами. Дефекты межпредсердной перегородки у детей различаются по расположению отверстия. Часто встречаются центральный, верхний, нижний, задний, передний дефекты.

Также дефект может квалифицироваться по его размеру от небольшого щелевидного отверстия, например, при незаращении овального окна, до полного отсутствия овального окна. Встречается также и полное отсутствие межпредсердной перегородки — единственное предсердие. Решающее значение для диагностики и дальнейшего лечения имеет количество дефектов (от одного до многих).

Неодинаково располагаются дефекты и в отношении места впадения верхней и нижней полых вен.

Клиническая картина

На степень проявления симптомов оказывают влияние следующие факторы:

- напряжение в предсердиях;

- возраст пациента;

- растяжимость мышц предсердия справа;

- площадь аномальной зоны;

- количество незаращенных отверстий и др.

В левых отделах сердца давление выше на 5-6 мм рт. ст. Дефект межпредсердной перегородки способствует поступлению крови в правую область сердца, что перегружает его. Компенсаторно сердце некоторое время способно справляться с лишней кровью, которая не выталкивается в сосуды. Но с течением времени резервы истощаются. По достижении 20-25 летнего возраста, происходит сбой всех защитных механизмов с развитием яркой клинической симптоматики.

Виды патологии

Для удобства понимания сути порока, его принято разделять на определенные формы. Классификация включает следующие виды сердечной патологии по МКБ-10:

- Первичная (ostium primum).

- Вторичная (ostium seduncum).

- Дефект венозного синуса. Встречается у грудничков и взрослых детей с частотой до 5% от общего числа пациентов с такой патологией. Она локализуется в области верхней или нижней полой вены.

- Открытое овальное окно;

- Дефект коронарного синуса. При врожденной патологии отмечается полное или частичное отсутствие отделения от левого предсердия.

Нередко заболевание сочетается и с другими сердечными пороками. Межпредсердный дефект зашифрован в соответствии с общепринятой классификацией МКБ-10. Болезнь имеет код – Q 21.1.

Инвазивные методы

Дополнить медицинскую информацию о пациентах с сопутствующими патологиями в виде легочной гипертензии и ишемической болезни можно при помощи катетеризации сердца и коронарной ангиографии. Первая процедура подразумевает проведение катетера через отверстие в перегородке между полостями предсердий. Если трубка прошла, можно заподозрить наличие патологии. Но в случае открытого овального окна ситуация будет идентична.

Чтобы уточнить информацию, определяют показатели кровяного сброса и степень насыщения кислородом. Если последняя величина в правом предсердии больше, чем верхней полой вене на 10%, можно говорить о ДМПП.

Дмжп у новорожденного — признаки и симптомы, диагностика и лечение

Клиническая картина появляется уже в детстве. Практически 15% пациентов с такой патологией имеют немалый размер в межпредсердной перегородке. Болезнь сочетается с другими аномалиями, которые нередко относятся к хромосомным мутациям. Для ostium primum (первичной формы) характерны следующие симптомы:

- влажный кашель;

- отеки конечностей;

- боли в области грудной клетки;

- синюшный оттенок кожи рук, ног, носогубного треугольника.

Пациенты с незначительной выраженностью порока доживают до 50 лет, а некоторые и дольше.

Прогноз

Небольшие дефекты межжелудочковой перегородки (1-2 мм) обычно имеют благоприятный прогноз – дети с таким заболеванием не страдают от неприятных симптомов и не отстают в развитии от своих сверстников. При более значительных дефектах, сопровождающихся сердечной недостаточностью, прогноз значительно ухудшается, так как без соответствующего лечения они могут привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

Профилактических мер для предупреждения ДМЖП следует придерживаться еще на этапе планирования беременности и вынашивания ребенка: они заключаются в ведении здорового образа жизни, своевременном посещении женской консультации, отказе от вредных привычек и самолечения.

Несмотря на серьезные осложнения и не всегда благоприятные прогнозы, диагноз «дефект межжелудочковой перегородки» нельзя считать приговором маленькому пациенту. Современные методики лечения и достижения кардиохирургии позволяют значительно улучшить качество жизни ребенка и продлить ее настолько, насколько это возможно.

При своевременном выявлении наличия дефекта межпредсердной перегородки и его актуальном лечении прогноз благоприятный.

Если порок сердца был выявлен во взрослом возрасте, и его наличие никак не сказывается на качестве жизни больного, прогноз также остается благоприятным. В этом случае рекомендуется проходить ежегодное профилактическое обследование.

Пациенты с дефектами в перегородке длительно живут при соблюдении рекомендаций, которые указаны лечащим врачом. Прогноз при незначительном диаметре отверстия в ней благоприятный. Установление диагноза дает возможность раннего проведения операции и возвращения ребенка к нормальному ритму жизни.

После проведения реконструктивной процедуры 1% людей доживает только до 45 лет. Больные старше 40 лет (около 5% от общего числа в указанной возрастной группе), которые были прооперированы по причине сердечного порока, погибают от осложнений, связанных с хирургическим вмешательством. Независимо от вероятности их присоединения, около 25% больных умирает при отсутствии помощи.

При наличии недостаточности кровообращения 2 стадии и выше, пациента направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Инвалидность устанавливается на 1 год после операции. Такая процедура проводится для нормализации гемодинамики. Ее одобряют не только при наличии хирургического вмешательства, но и в сочетании с недостаточностью кровообращения.

Родители должны помнить, что своевременная операция вернет ребенка в обычный ритм жизни. Лечение детей с пороками – это одно из приоритетных направлений в медицине. Наличие социальных квот, предоставляемых государством, позволяет бесплатно сделать операцию ребенку.

Обычно прогноз данной врожденной аномалии благоприятный. Пациенты с открытым овальным окном ведут активный способ жизни. Если коррекция ДМПП больших размеров проведена вовремя, малыш не будет отличаться от здоровых детей. Главное – не допустить развития недостаточности кровообращения, когда сердце не выдержит нагрузки при операции, и кардиохирурги не смогут уже ничем помочь.

Почему возникает дефект

Если у Вашего ребенка диагностирована любая внутриутробная аномалия развития, Вы непременно зададите врачу вопрос – почему это случилось именно с моим малышом? Причинами, вызывающими нарушение формирования сердечных камер и соединений у плода, могут быть:

- генетическая предрасположенность;

- внутриутробная инфекция;

- воздействие некоторых лекарственных препаратов;

- ионизирующее излучение;

- токсические вещества, поступающие в организм беременной с пищей и воздухом;

- вредные привычки родителей.